最近の記事

- 固定された記事

マガジン

記事

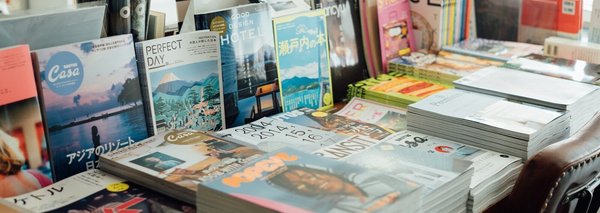

AIが台頭する時代に、自分の頭と感覚だけを使って本屋を“たんけん”しよう──富士通インスピラボ×SPBS「せんしょのたんけん」

もはや親しい友人の電話番号も覚えていないし(スマホに登録されている)、来週の会議の予定も空では言えないし(ビジネスアプリに登録し、社内で共有されている)、おとといの夜ごはんが何だったかも思い出せない(特別なごはんならスマホの写真に残っているかもしれないけど)。新しい業務について下調べをするときは、ChatGPTが瞬時にそれらしく情報をまとめてくれる──。 私たちの記憶や思考やアウトプットする力はとてつもないスピードでAIに追い越され、デジタルデバイスなしの生活や仕事はもはや