SPBS編集部「本が読めない」

出版する本屋・SPBSの編集部メンバーによる連載「本が読めない」の記事をまとめています。毎週金曜日更新(間に合わない日もあるかもしれない)。交代で自由にゆるゆると、誰に語るでもないひとりごとを呟きます。

清田隆之さん×信田さよ子さん『自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から見えた生きづらさと男らしさのこと』刊行記念トーク【開催レポート】

こんにちは! SPBS広報の丸です。今回は3月にオンラインで開催した『自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から見えた生きづらさと男らしさのこと』刊行記念トークのレポートをお届けします。ゲストは本書の著者で、恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表の清田隆之さんと、臨床心理士の信田さよ子さんです。 『自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から見えた生きづらさと男らしさのこと』には、タイトルの通り、現代社会に生きる一般男性(マジョリティ)側が抱えている苦悩が、10人の男性の実

「わたしの偏見とどう向き合っていく?」川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』刊行記念トーク【開催レポート】

こんにちは! SPBS広報の丸です。今回は10月にオンラインで開催したトークイベントのレポートをお届けします。 2021年9月、ノンフィクション作家・川内有緒さんの著書『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』が刊行されました。本書には、川内さんが全盲の美術鑑賞者である白鳥建二さんや友人たちとともに、日本全国のさまざまなアート作品を鑑賞する様子がつづられています。白鳥さんと交流を重ねていくうちに、自分の中にさまざまな先入観や偏見があることに気付く川内さん。たとえば、障がいが

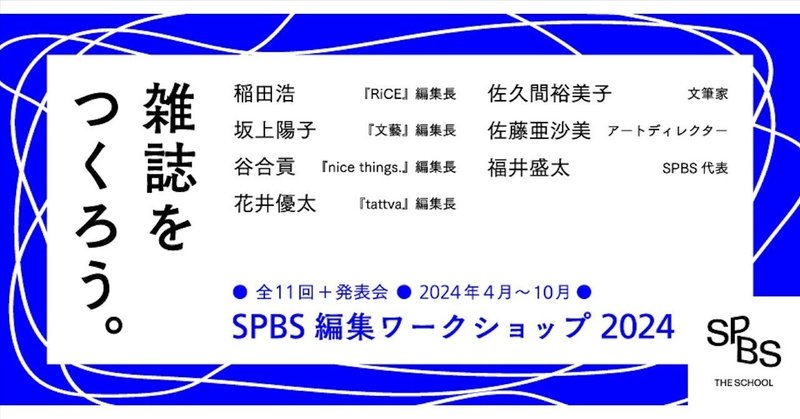

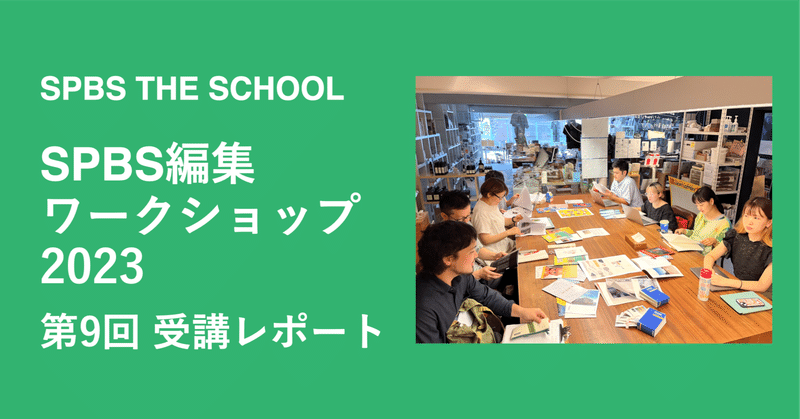

SPBS THE SCHOOL

SPBS THE SCHOOLは、あらゆるものごとを編集する企業・SPBSが主催し、“編集”を通して世の中を面白くする遊びと学びのラボラトリー(実験の場)です。

既存の都市やまちが特別になる ──アーバニストユニット〈for Cities〉の石川由佳子さんと杉田真理子さんに訊く、場づくりの編集と「よそ者的態度」とは? 後編

▽ 前編はこちら *受講生のお申し込みを受付中! SPBS THE SCHOOL 編集のレッスン [第3期] 講座の詳細はこちら まちへの「介入」は、小さなことからでいい ──講座の開講にあたり、お二人は場の編集を「都市、空間への介入の可能性を探っていくこと」という言葉で示しています。具体的にはどのような視点や活動を大切にしていますか? 石川さん:新しいものを作るというより、いろんな情報がテーブルの上に置いてあって、どのような切り口や流れで見せたら面白いだろうかという

アーバニストとしてまちと関わる ──for Citiesの石川由佳子さんと杉田真理子さんに訊く、コミュニケーションを生み出す「よそ者」の編集的視点 前編

*受講生のお申し込みを受付中! SPBS THE SCHOOL 編集のレッスン [第3期] 講座の詳細はこちら まちのルールや空気によって、感情や関係性、豊かさの感じ方が変わる──まず、お二人が都市に関心を持つようになったきっかけを教えてください。 杉田さん:私たちは二人とも幼い頃から海外のまちに住んだり、いろんな都市を訪ねたりすることが多かったので、都市の文化や構造の違いなどを比較する対象としてまちに興味を持ちました。まちに暮らしている人たちの人間模様を観察することも好

「書く」の手前にある「聞く」に意識を向けながら、これからの批評を考える。【批評ワークショップ企画者インタビュー:後編】

▼ 前編はこちら あやふやな対話の効用──ゲスト選定や講座の運営で意識したことはありましたか。 加藤:批評活動の最前線で活躍されているゲストの8名は、ナビゲーターの水上さんからアドバイスをいただきながら決めました。その中でも、クィア批評やフェミニズム批評の観点から研究を行ったり、ものを書いたりしている人たちをお呼びしたことは特に意識したところでもあります。昔から存在していたにもかかわらず「メインではない」「マジョリティではない」とラベリングされたものについて、改めて学ぶ機