AIが台頭する時代に、自分の頭と感覚だけを使って本屋を“たんけん”しよう──富士通インスピラボ×SPBS「せんしょのたんけん」

もはや親しい友人の電話番号も覚えていないし(スマホに登録されている)、来週の会議の予定も空では言えないし(ビジネスアプリに登録し、社内で共有されている)、おとといの夜ごはんが何だったかも思い出せない(特別なごはんならスマホの写真に残っているかもしれないけど)。新しい業務について下調べをするときは、ChatGPTが瞬時にそれらしく情報をまとめてくれる──。

私たちの記憶や思考やアウトプットする力はとてつもないスピードでAIに追い越され、デジタルデバイスなしの生活や仕事はもはや想像すらできません。

そんな中、“アナログ情報の極み”である紙の書籍を扱う本屋の空間(SPBS TOYOSU)で、世界的なIT企業・富士通のみなさんと、ユニークな試みを行いました。

題して「せんしょのたんけん スペシャル版」。3人ずつのグループに分かれて本屋全体を「たんけん」し、決められたテーマに関する本を制限時間内に3〜10冊選び、書店の中の一つのコーナーに見立てて紹介・シェアするというワークショップです。

今回のたんけんテーマは「サステナブル」。

スマホやPCは一切使用禁止で、使えるのは自分の視覚と触覚と直感と、人との対話のみ。そんなグループワークの“たんけん”で、一体どんなことが起こったのか、写真と共に振り返ります。

スペースに余裕のあるセレクト本屋だからできること

SPBSは、いわゆる「独立系」「セレクト型」本屋の走りと言われています。本や雑貨のセレクトが面白いとご好評をいただくことが多く、「どうやって本を選んでいるんですか?」とお客さまから尋ねられることもしばしば。それならば、「本の選び方」のポイントをお伝えしつつ、その過程で得られる気づきや学びのおもしろさを体感できる機会をつくってみようと、スクール部門・SPBS THE SCHOOLで「選書のたんけん」なる講座を実施しました。

ちなみに、本屋における「選書」とは、流通する膨大な本の中から、売り場を構成する本をセレクトすることを指します。選んだ本をどのように配置していくのか、どんなポップをつけるのかなども、腕の見せ所です。

今回ご一緒した富士通さんは、誰もが知るグローバルIT企業。最先端をゆく企業の社内にある「インスピラボ」では、さらなる飛躍のために日々「インスピレーション」が活発に生まれる素地づくりを研究されているそうです。

であれば「選書」のプロセスと、富士通さんの「インスピレーション」創発を掛け合わせてみよう! ということで、インスピラボのみなさんとSPBSとのコラボ企画「せんしょのたんけん スペシャル版」が実現しました。本屋の空間と、店頭に並べられている本全部を使って、思い切り想像力と発見力とコミュニケーション力を羽ばたかせてみよう、という試みです。

当社SPBSには本屋3店と、書籍も扱う雑貨店1店があります。「せんしょのたんけん スペシャル版」の会場には、幅広いジャンルからセレクトした本たちと、ゆったりと過ごせるラウンジと、おいしいコーヒーとが揃っている豊洲店を選びました。本を選んだり、グループワークを行ったりするのにうってつけの空間です。

インスピレーションの源は本屋にあり、人にある

今回の「せんしょのたんけん スペシャル版」のテーマは、「サステナブル」。1軒の本屋の売り場と、参加者の頭の中のみという限られた情報ソースの中から、それぞれのチームで考える「サステナブル」に沿った本を探し、選んだ本を集めたコーナーに置くポップを作ります。

制限時間はたったの70分。その時間内に、ネットを使わず、チームで方向性を話し合い、本を探して選び、選んだ本のまとまりに意味づけをしてポップを作るまで、すべてを行います。

「サステナブル」の発想を広げてみる

実は、開催前に私たちSPBSチームが懸念していたことが一つありました。それは、豊洲店の売り場のある一角に、SDGsを裏テーマとしたコーナーがあったこと。

そこに並んでいる本は、すでに一度選書担当者のフィルターを通して「サステナブル」をテーマにセレクトされています。その棚の本ばかりがピックアップされたらつまらないな、と危惧していましたが、当日蓋を開けてみると、それは全くの杞憂だったとわかりました。

参加者のみなさんは「サステナブル」というテーマからさまざまな方向に発想を広げていきます。

SDGsの17の課題の中で掲げられている「貧困」「ジェンダー」「エネルギー」「気候変動」などの見慣れた言葉ではなく、それらの言葉からさらに発想を広げてオリジナルの文脈を考え、

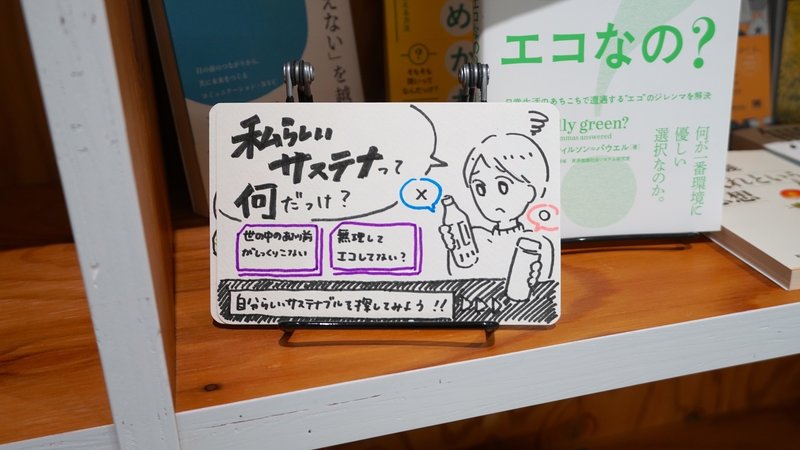

「心地よく手放す」「自己調替・循環」「もう、いる ただ、ある」「世代と時間」「私らしい」

など、素敵なキーワードを次々と繰り出していました。

考える・語り合う・協力する・つなげる・拾う・選ぶ・伝える

今回のプログラムでは、選書を通してテーマについて「考える」「語り合う」ことで思考を刺激し、「協力する」ことで情報を探し出し、「つなげる」「拾う」「選ぶ」ことで文脈を構築し、「伝える」「分かち合う」ことで視野を広げ、気づきが生まれる──そんな一連の流れを参加者に体感してもらうことを狙いとしていました。

参加されたみなさんの柔軟な姿勢と発想力は、私たちの想像を軽く超えていきました。プログラムの狙い以上に全員の力がドライブし、「サステナブル」という一つのテーマが、人の記憶や思考と絡まったり結び合わさったり、発展したり、とても豊かに広がっていきました。

AIにできないことを、本屋で体験しよう

今回実施して感じたのは、参加者一人一人の豊かな連想から完成した選書は、AIには真似できないだろうな、ということ。日々感じている思いや過去の記憶など、いわゆるキーワードタグ化されたデジタル情報では起こり得ないような発想と組み合わせが生まれ、人間らしい“直感”や“センス”が研ぎ澄まされたようです。

【富士通・インスピラボさんのレポートはこちら↓】

本屋をまるごと使って選書体験をしてみたい方や、こんな体験を教育や会社の研修に取り入れたい方ぜひ、ご連絡ください。一緒に面白い場を作ってみませんか?